施工事例

works

目地周りなどが傷んで雨漏りするRC造住宅の屋上のウレタン塗膜防水工事(通気緩衝工法) 堺市南区

2025.03.31

-

before

-

after

地域 :堺市南区

建物の種類:RC造2階建て

築年数 :約50年

工事の種類:ウレタン塗膜防水

箇所 :屋上

広さ :約90㎡

作業人員 :約25人工

基本情報

- 費用

- 約100万円

- 工期

- 約2週間

施工内容

- 仮設足場を立てる

- 既存防水の脆弱部分をめくる

- 土間目地(エラスタイト)を撤去する

- 下地調整を行う

- プライマー材を塗布する

- 通気シートを貼る

- ウレタン防水材・トップ材を塗布する

堺市南区T様邸で、屋上のウレタン塗膜防水工事を行いました。

いつもご依頼がある塗装屋さんより、「雨漏りが発生しているお宅があるので一度みてほしい」とご連絡をいただき、現地調査に伺いました。

T様邸はRC造2階建てで、築年数は約50年でした。

2階の天井部などに、雨漏りの跡が見られました。

屋上に上がってみると、現状FRP防水が施されていました(約20年前に実施)が、経年劣化などにより破損箇所が多く見られました。

破損箇所は層が浮き、密着していない状態です。

また、土間目地部分の既存目地材「エラスタイト」を、撤去せずにFRP防水を施していたため、目地部分の破損が多く見られました。

本来であれば防水工事は、こういった目地材は撤去してから行います。

そこで今回は、既存目地材を撤去し、既存防水の脆弱な部分をめくってから、全体に下地調整を行い、ウレタン塗膜防水工事(通気緩衝工法)を行うことを提案し、工事に至りました。

昔屋上に給湯設備があって、その配管が残っていました。

今は、まったく使っていません。

こうした残置物が残っていると、雨漏りリスクが高くなるので、切断・撤去しました。

今回のウレタン塗膜防水工事の流れ

それでは以下で、今回のウレタン塗膜防水工事の流れを解説します。

【1】仮設足場を立てる

仮設足場(作業用の階段)を立てました。

この足場があることで、家の中を通る必要がなく、お客様の不在時でも作業をすることができます。

【2】既存防水の脆弱部分をめくる

はつり機を用いて、既存防水の傷んでいるところ・浮いているところを、めくりました。

【3】土間目地(エラスタイト)を撤去する

先述したように、土間目地にはエラスタイトが使われていました。

表面はプラスチックで、中にスポンジのようなものがあり、防水工事にあたっては撤去したほうがいいものなので、撤去しました。

コンクリートが露出している土間目地に、プライマー材を塗布しました。

空気が入らないように注意しながら、シーリング材を充填しました。

【4】下地調整を行う

カチオンフィラーを、土間全面に塗布しました(下地調整)。

【5】プライマー材を塗布する

プライマー材を、土間全面に塗布しました。

【6】通気シートを貼る

通気シートを貼りました。

今回採用した、「通気緩衝工法」とは、防水層下地からの湿気を逃がすことで、防水層の膨れや下地の破断を防ぐ防水工事の工法のことです。

シートは、テープで固定しました。

改修用ドレンを4箇所、設置しました。

脱気筒を2箇所、設置しました。防水層に溜まった水蒸気を、外に逃すためのものです。

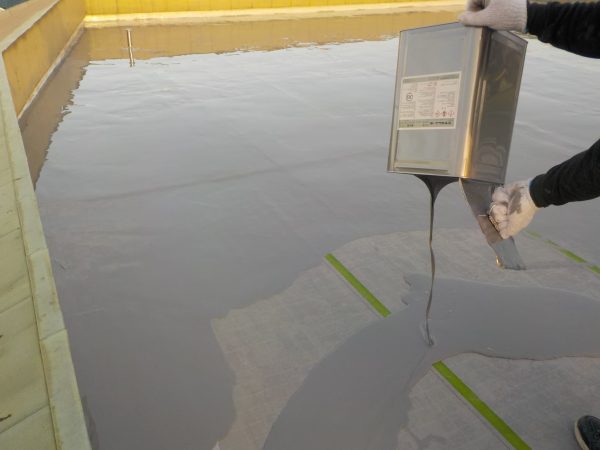

【7】ウレタン防水材・トップ材を塗布する

立ち上がり部分はメッシュクロスを張って、ウレタン防水材を塗布しました。

写真の黄色い部分が立ち上がりで、板金仕上げになっています。

今回の工事では手を加える必要がないと判断し、そのままです。

ウレタン防水材は、2層塗りを行いました。

トップ材を、塗布しました。

残置物があった架台の周りも、綺麗に防水材で覆いました。

以上の工程をもって、今回のウレタン塗膜防水工事(通気緩衝工法)は完了です。

まとめ

今回の工事の結果、無事に雨漏りは止まりました。

お客様は、前の防水のよくなかった点(目地を撤去していなかった)について納得され、「今回の防水は以前の防水よりも長持ちする」とお伝えしたところ、大変安心されていました。

保証は、10年です。

今回のようなRC造の陸屋根は、元はしっかりしていますが、経年劣化していきます。

普段自分で見られる場所ではないため、10~15年経ったら業者に連絡し、屋上の状態をチェックしてもらうことをオススメします。